The Blues Road-2-

悪魔に魂を売った伝説のブルースマン、

ロバート・ジョンソンを追って。-2-

【前回のあらすじ】

27歳で非業の死を遂げた天才ブルースマン、ロバート・ジョンソン。彼の音楽の魔力に取り憑かれた僕は、その謎と神秘に満ちた足跡をたどるべく、アメリカ南部、ミシシッピ・デルタへと向かった。最初の訪問先、ニューオーリンズではストリート・ミュージシャンがロバート・ジョンソンの『スイート・ホーム・シカゴ』をプレイするのに出くわし、馬の鼻向けをされたような気になる。

ニューオーリンズを出た僕は北へ向かう。

実父と自分のルーツを捜して男は生まれ故郷に舞い戻った

ミシシッピの流れを遡るようにして北のメンフィス、セント・ルイスへ、さらには遥か彼方のシカゴへと伸びるインターステート(州道)55号線はニューオーリンズの郊外にその南端を発している。今日からはこの“ブルース・ハイウェイ”に沿ってひたすら北上の旅だ。ダウンタウンから小一時間も走ると行く手の左右が湿地帯になった。濃く茂る照葉樹林、アリゲーターの潜む浅い水辺、ハイウェイは延々たる橋として水の上をゆるやかに蛇行している。ほどなくルイジアナ州に別れを告げ、車はミシシッピ州に入った。人間の営みを拒む絶対自然優位の大湿地が続く。強烈無比の日差しの下、海のような逃げ水に向かってひた走る。

最初の目的地はミシシッピ州南西部の町、ヘイズルハーストだった。

ロバート・ジョンソンがこの世に生を受け、後に実の父親を捜すべく舞い戻った場所。2度目の結婚をし、彼の短い人生で唯一の平和な時を過ごした場所でもある。

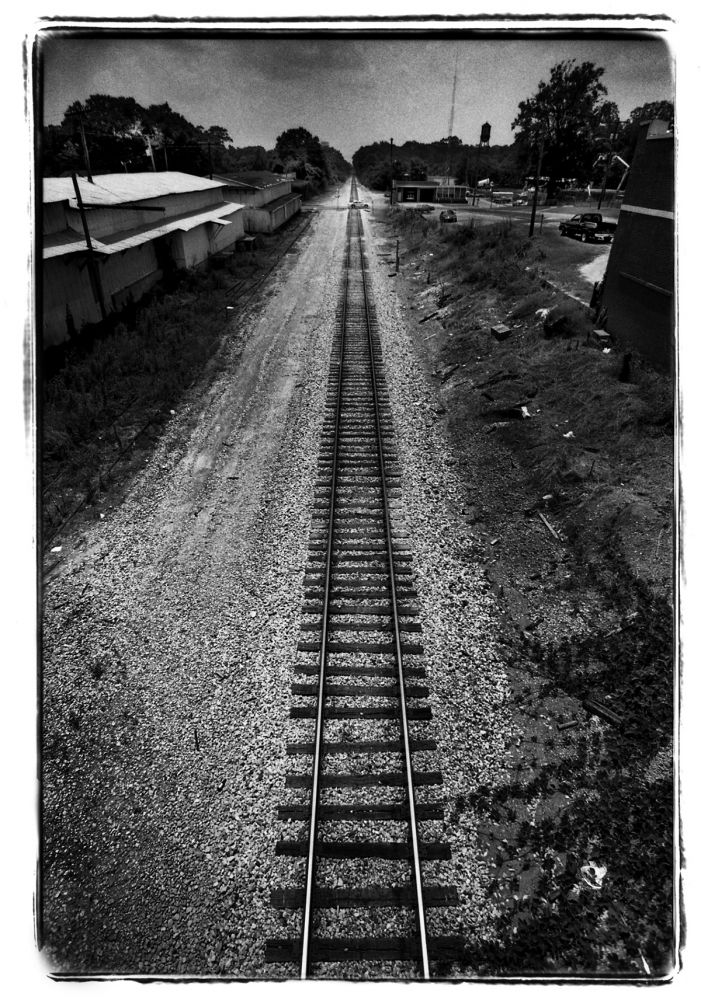

たどり着いてみると、町は裁判所の古風な建物だけがやたらと目立つ他は何の取り柄もないようなところだった。市街地の傍を線路が通り、申し訳程度のちっぽけな駅舎が立っている。駅前にはおよそ活況とはほど遠い様子の家具屋と美容院、それととっくの昔に潰れたバーの残骸。古い枕木をリサイクルして造られた陸橋から線路と人気(ひとけ)のない町を見下ろす。

線路の向こうにかげろうが立っている。風景もゆがんでしまいそうな熾烈な暑さだ。わざわざ真夜中のクロスロードに立たなくても、あっさりとトリップしてしまいそうだった。

ロバートの母ジューリアと義父のチャールズ・ドッズJr.はこの町で結婚した。

チャールズは土地持ち農夫として成功していたが、人間関係のもつれから町を追われることになり、この時、町に残していったジューリアが密通した相手ノア・ジョンソンとの間に身籠ったのがロバートだった。

生まれたばかりのロバートはこの町に永くはいなかった。労働斡旋業者と契約した母に連れられてミシシッピ・デルタ(アメリカ合衆国南部、ミシシッピ河流域に開けた広大な地域を指す。そのエリアはルイジアナ、ミシシッピ、アーカンソー、テネシーの各州に跨る)各地の飯場を転々としたのだ。5歳の時、ロバートは寛大なる義父に呼ばれてメンフィスで暮らすようになるが、きかん坊で義父の手にあまり、2年後には再び母のもとに戻される。その頃、母親は新しい男とくっついて州北西端のロビンソンヴィルにいた。トム・ウェイツが歌う『ゲット・ビハインド・ザ・ミュール』の曲名にもなっている「騾馬の後ろに回って」というフレーズは、この新しい義父ウィリー・ダスティがロバートのことを評して言った言葉から採られたものだ。

〈やつはまったくダメさ。朝から騾馬の後ろに回りこんで決して畑を耕そうとはしないんだ〉

ロバートが自らの出自に関する真相を知らされたのは10代になってからだった。

すでに述べたように、ロバートは17歳で最初の結婚をするが、妻と赤ん坊をお産で失ってしまう。

この時、亡妻の親戚たちはそれを夫のせいにした。ロバートが“悪魔の音楽”に夢中になっているからだ、と。当時ブルースとはそういう音楽だったのだ。悲しみの底にあったロバートは、この汚名・屈辱を逆手に取って、自分を再び生へと向かわせる動機を燃やすための燃料にしたのかもしれない。彼は自分と自分の音楽を悪魔と結びつけて語るようになった。かくして、昔から話自体は存在した「クロスロード(四つ辻)の伝説」は主演者を得ることになった。

最初の結婚が悲惨な結果に終わった後、彼は実の父親を捜すべく生誕の地に舞い戻る。

コパイア郡裁判所の記録室で僕に過去の結婚記録を閲覧させてくれた小柄な黒人女性、ワンダ・ワトソン嬢はこの町で生まれた伝説のブルースマンの名を知らなかった。

「ブルースは好きじゃないの?」と僕が訊ねると、

「もちろん、好きよ」と答えた。

彼女の口ぶりには僕の愚問を嗤(わら)うようなニュアンスがあった。

ロバートの2度目の結婚の記録は合本第34巻の335ページに載せられていた。

届け出は1931年5月4日。ロバートは23歳、子連れの新妻キャリー・ウラフトは30歳となっているが、生年月日から計算すると、ロバートはあと数日で20歳という年だったはず。

いい加減なものだ。ページの右上にアル中患者が震える手で書いたようなサインがあった。

にわかに、ロバートの実在を感じた。

生涯にわたって、どこへ行っても自分の世話を焼いてくれる女性を見つけるのに苦労をしなかったといわれるロバートのナンパ術にはひとつの鉄則があった。それは、町一番の醜女(しこめ)を選ぶこと。不美人は口説きやすい上によく尽くしてくれるからというのがその理由だが、本当だろうか。2番目の妻キャリーは丸みを帯びた体型のダンス好きな女性だったそうだが、彼女の美醜については記述が残っていない。

実際にロバートとキャリーが暮らしたのは裁判所のあたりから南に4マイルほど行ったマーティンスヴィルという村だった。訪ねてみたが、四つ辻にガソリンスタンドが1軒あるきり。トラックに氷の固まりを積み込む作業をしていた中年夫婦に話しかけた。夫婦は、僕がはるばる日本から来た理由を聞いて仰天した──まるで何か奇態な地球外生命体の飛来にでも出くわしたかのように。松林を縫って走るだらだら丘の道を行くと、朽ちかけた民家が一軒。前庭で芝の手入れをしていた白人の男によると、このあたりにはかつてタウンがあり、商店や郵便局もあったが、今はバブテスト教会がひとつと数軒の民家が残るだけとのこと。伝説のブルースマンのよすがをここで見つけるのは、難しそうだった。

綿花はネルのシャツそのままの柔らかい風合いをしていた

ミシシッピ・デルタの綿花畑はひたすら炎熱の中にある。

太陽が放つ熱線は間断なく大地に降り注ぎ、畑は許容量を超えた熱を路上に吐き出す。朝のうちに気温はいとも簡単に上昇する。午前10時ともなれば、あたり一面はサウナだと思ってもらっていい。以降、午後4時に至る時間帯は、わずか2分間でも帽子なしで陽の下に立とうものなら、あなたはまともな五感と半日分のエネルギーをあっさりと失ってしまうことになる。路上の熱気は車の中にまで容赦なく侵入してくる。僕はエアコンを全開にし、あらゆる冷気の吹き出し口を自分に向けて喘ぐように車を走らせた。

綿はおりしも花の季節を迎えていた。可憐な白い花の咲く畑の向こうに綿花を輸送するための貨車が並んでいる。金網でできた側壁のあちこちに薄汚れた綿が絡みついている。おそらくは去年収穫されたものの名残であろう。車を降りて手に取れば、綿はネルのシャツそのままの柔らかな風合いである。ブルースはこの綿花畑で、あるいは鉄道工事現場や河畔の荷役場で、黒人奴隷たちによって産み育まれたのだ。

ブルース。黒人社会で何世代にもわたって歌い継がれてきたかのように思われるこの音楽の歴史は、じつは意外なほどに浅い。心のふさいだ状態を「ウィズ・ザ・ブルース(with the bleus)」と表現した最も古い例は1862年に書かれたシャーロット・フォーテンという黒人女性の日記の記述だといわれる。北部生まれで教師だった彼女はサウスカロライナの農場で奴隷の悲痛な叫び声を耳にし、“ブルー”に取り憑かれてしまったのだった。

音楽としてのブルースの成立は1890年代になってからのこと。奴隷たちが綿花畑で歌った掛け声歌「ハラー」が霊歌やバラードと融合してブルースが生まれたというのが定説である。英国人のブルース研究家、ポール・オリヴァーは次のように書いている。

〈ブルースとは、心の状態であるとともに、その状態に声で表現を与える音楽である。ブルースは捨てられたもののすすり泣きであり、自立の叫びであり、はりきり屋の情熱であり、欲求不満に悩むものの怒りであり、運命論者の哄笑である。優柔不断の苦悩であり、失業者の絶望であり、近親に先立たれたものの苦悶であり、冷笑家の乾いたユーモアなのである〉(『ブルースの歴史』米口胡訳より)

ミシシッピ州の州都ジャクソンの州保健所に保管されているはずのロバート・ジョンソンの死亡証明書は結局、閲覧することを許されなかった。当局からの特別の許可を得た者か親族でないかぎり見ることができないというのだ。その書類には彼の死んだ日付(1938年8月16日)、死んだ場所(グリーンウッド郊外)、死亡時の年齢(27歳)、埋葬された場所(シオン教会)が記され、死因の欄には「ノー・ドクター(no doctors)」と書かれているはずだった。

冒頭で紹介した毒殺説の他、射殺、刺殺などロバートの死を語る諸説は彩りとでっち上げに満ちている。唯一語られていないのは落雷死亡説くらいのものだ。

亡骸(なきがら)が永眠(ねむ)っているはずの墓でさえ複数が存在する。僕は死亡証明書にも載っているシオン教会に墓参するべく綿花畑の中をひた走った。起伏のない平坦な一本道、もはやお馴染みとなった逃げ水に、延々と続く電信柱の列、地鳴りのような夏虫の声。花の時季は農閑期なのか、あるいは単純に暑さを避けてのことか、立ち働く人の姿はない。カーオーディオでロバート・ジョンソンを聴きながら走る。

〈今朝早く/お前がドアをノックしたときに/俺は言った/「やあ、サタン、そろそろ出かける時間だぜ」/俺と悪魔は並んで歩いた/俺の女を殴ってやるんだ/俺の気の済むまでな〉(『俺と悪魔のブルース』より)

路肩に車を停めて地図を広げていると、背後から燃料を運ぶトラックが近づいてきて止まった。

「よぉ、あんた、ロバート・ジョンソンの墓を探しているのかい?」

気の良さそうな黒人の大男に図星を指され、虚を突かれて、僕はすぐに返事を返すことができなかった。

男は、「他の用事でこんなところに来る奴などいるはずがないからな」と得意げに言った。

(つづく)

Photographs by Tatsuya Mine