スペイン、祝祭の地へ -2-

パリとパンプローナの二都物語的な構成の『日はまた昇る』にあって、主人公のジェイクと友人のビルがピレネーの山懐のブルゲーテ村に釣行に行くくだりは、文庫本のページ数にしてわずか40ページほどの分量のサブ・シークエンスでありながら、ちゃんと独立しており、極めて印象的である。行動し、体験を書くことによって洞察する作家だったアーネスト・ヘミングウェイ。もちろんこの釣行シーンも実体験に基づいている。キューバやフロリダの沖での巨大マーリン(マカジキ)釣りが伝説になっているが、海から遠く離れたアメリカ・シカゴ郊外で生まれ育ったアーネスト少年にとって、釣りとはまず渓流での鱒釣りを意味したのだ。

小説の主人公が鱒釣りをした川

パンプローナからブルゲーテまでは2時間ほどのドライブである。村を貫く通りはサンティアゴ巡礼の道に重なる。眠ったような村の端っこに、ヘミングウェイが釣行のたびに泊まった宿〈オスタル・ブルゲーテ〉は健在だった。薄暗いレセプション、愛想というものを放棄したような主人。館内のすべての床板は人が歩くたびにギィギィとだみ声を上げた。

小説の主人公ジェイクが泊まったかもしれない部屋にチェックインして荷をほどき、日本で用意してきた釣り竿をもって午後の川へ出かけた。ヘミングウェイが惚れ込んで通ったのは、ブルゲーテ村から10キロほど離れたアリベ村周辺の渓谷である。緑の谷間、白壁にシナモン色の屋根をもつ家々の先にイラティ川が流れる。川辺に降りると、いかにも鱒が潜行していそうな淵がそこここに見られた。ジェイクならミミズ、ビルなら毛鉤を使うところだが、僕はルアーで攻めることにした。

蛇行する川の岸辺を歩き、立ち止まっては竿を振った。無心になって小一時間進むと、唐突に視界が開けた。川の流れもいきなりその幅を広げた。向こう岸にかつて保養施設だった建物が建つ。そこがヘミングウェイの愛したポイント、“ロス・バニョス”だった──。僕の釣果については語るまい。文豪が釣りの場面で伝えたかったのは、この土地の自然美であり、得難い安閑についてだったのだから。

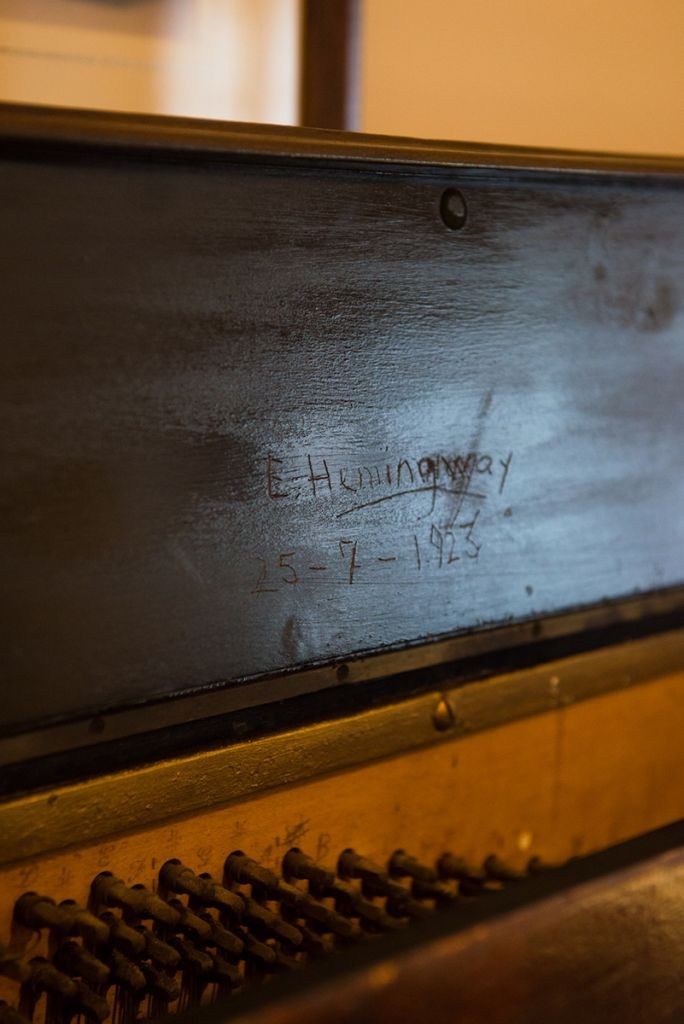

ピアノの天屋根板に彫られた名前

夕方、ブルゲーテに戻った。〈オスタル・ブルゲーテ〉の前の通りを数人の巡礼者が歩いていた。聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラへと至る道はヨーロッパのあちこちを起点に何本もあるが、ここはその中でも最もよく知られた「フランス人の道」の途上にある。夕食には少し早かったので、近くのバルに行ってコーヒーを飲むことにした。バルの壁にバスク・ベレーを被った男たちが描かれていた。ヘミングウェイもこの帽子の愛用者だった。もうひとつ、ヘミングウェイが愛したアイテムにボーダーシャツがある。ボートネックで七分袖、ボディには横縞の入ったマリンボーダーシャツは別名“バスクシャツ”と呼ばれる。近年、ボーダーシャツは日本でもリバイバルで流行しているが、着ている人たちはそのルーツを知っているだろうか? バスクシャツの名は、大航海時代にこの地方の沿岸に暮らす船乗りたちが好んで着ていたことに由来するのだ。

オスタル・ブルゲーテの夕食はインゲン豆のスープと「鱒のナバーラ風」だった。ナバーラ風とは、内臓を取り、小麦をはたいてからパンフライにした鱒にベーコンを一切れ載せ、レモンを添えた素朴な料理だった。ワインはナバーラのロサード(ロゼ)を合わせたいところだったが、あいにくそんな気の利いたものはない。相棒のカメラマンTがパリから携えてきたシャンパーニュを開けて飲んだ。

食堂の片隅に古いピアノが置かれていた。開けられた天屋根板の黒く塗られた内側に「E. Hemingway」の文字が彫られていた。そのすぐ下には「1923年7月25日」の日付が。本人の手になるものだろうか? だとしたら、ヘミングウェイは1899年7月21日の生まれだから、このサインは彼が24歳になって4日後に彫られたことになる。ちなみに、『日はまた昇る』が発表されたのは1926年、作家が27歳のときのことだ。

(つづく)

Photographs by Taisuke Yoshida