レストラン・イスタンブル-2-

君主スルタンの食卓を頂点とするトルコ料理。「世界三大料理」のひとつに数えられる、その完成された食の哲学は、街場のケバブ屋や庶民の家庭にも及ぶ。イスタンブルの旅は後半戦に入る。

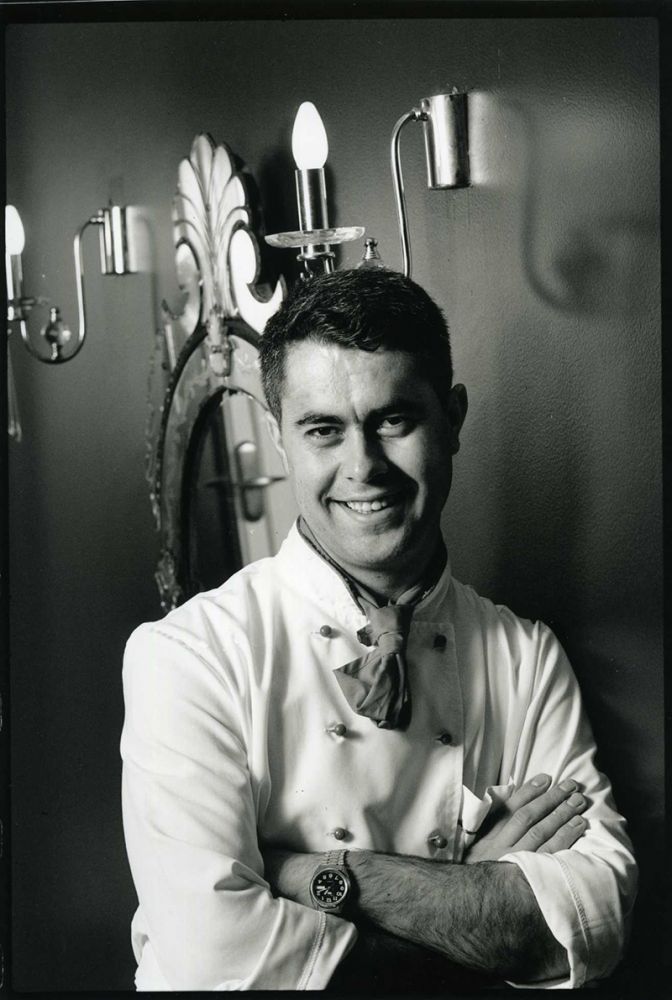

若き天才シェフが心がけていること

独学で宮廷レシピを身につけたという点では〈アシターネ〉の若きシェフ、カディエル・イェルマス氏も前回登場した〈トゥーラ〉のデミル・シェフと同様である。アラビア文字で書かれたオスマン・トルコ語の料理書を現代トルコ語に訳してもらって読んだという。このシェフのつくる料理──ザクロの実とヒマワリ油が浮かんだアーモンドのスープや羊肉を干しイチジクと煮込んだもの等々──が、本当に何百年も前のスルタンの食卓に並んでいたのだとしたら、それこそ刮目すべきことだ。彼の料理には「帝国」や「宮廷」といった惹句をも陳腐に思わせるような、21世紀のグルマンを唸らせる世界性と華がある。どんな点に留意して料理しているのか、という僕の質問に、彼は一言「塩味に気を遣っている」と言ったものだ。そのシンプル極まりない答えは、「なぜなら、あとはすべて書かれているのだから」と、私の耳に響いた。すべては(コーランに)書かれている、という言い方は、イスラム教を信仰する人々が折々に使う常套句である。

さて、グローバリゼーションが「マクドナルド化」と言い換えられたりして、食の世界ではあまり面白くない動きが見られる昨今、イスタンブルの庶民の食はどうなっているのか? 宮廷や高級レストランを抜け出して、街を、市場を歩いてみよう。

肉焼き35年の大ベテラン

トルコ料理の代表選手といえば、紡錘形の肉塊が店先で回るドネル・ケバブ。スルタン・アフメット・ジャミィにほど近い〈プディング・ショップ〉の店頭に立って肉を焼き、長刀で削ぎ落とすシュルク・パーラー氏はこの道35年の大ベテランだ。ここのケバブの味は卓越していると評判である。

「まず、うちのは子羊と牛の肉を1対1の割合で混ぜているってことだ」

と、パーラー氏はおいしさの秘訣を解説する。ラム肉だけだと脂っぽい、ビーフだけだと硬くなる。クミンや鶏卵を使って行う肉の下ごしらえ、弱火に徹した焼き方、削ぎ切りの仕方にも秘訣があるという。

「焼いたり、切ったりは誰にでもできる。大切なのは肉屋に負けないくらい肉のことをよく知ることだ」

ブリア・サヴァランの名著『美味礼讃』に「料理人にはなれても、焼肉師のほうは生まれつきである」という言葉がある。遊牧トルコ民族の肉扱いは、今なお健在と見える。

塩漬けオリーブが10数種類も

お次はバザールに食材を見に行こう。生鮮食品や乾物を商う市は、曜日ごとに市内の決まった場所に立つ。この日は、金角湾にかかるガラタ橋のたもとに立った。塩漬けオリーブが10数種類も並ぶ。チーズ屋で目立つのは朝食に欠かせぬベヤズ・ペイニル(白チーズ)。こいつとメロンを肴にトルコの男たちはアニス酒ラクを飲む。山のように盛られた赤いペーストはトマトを天日に晒してつくるサルチャ。トルコにおける醤油のような存在だ。色とりどりのスパイスやナッツを商うテントで目立つのはクルミ。試食させてもらうと、日本ではめったに出合えなくなったオニグルミのような濃い味がした。小ぶりのカツオを中心にアジ、タイ、スズキなど、魚の鮮度は日本人の目で見ても感心するほどだ。ケバブやキョフテ(肉団子)などの肉料理に圧倒されていささか影の薄い魚料理だが、どっこい、歴代スルタンの中には魚料理を好んで食べたスルタンもいたというから侮れない。

家族が食卓を囲む、ありがたい光景

土曜の夜、一般家庭のラマダン明けの食事、イフタルの様子を覗かせてもらうことになった。訪問の手土産に菓子を買っていこう。〈ハフィズ・ムスタファ〉は1864年創業の老舗菓子舗。店の人が勧めるエズメというマジパンのような菓子を買うことにし、僕もその場で試しに食べてみたが、これが甘いのなんの! 歯が溶けそうなんて生ぬるいレベルではない。後頭部を鈍器で殴られるような、ガツンとくる激甘なのだ。そういえは、トプカプ宮殿の厨房は10の部屋に分かれており、そのうち2室は菓子工房であった。砂糖を産しなかったオスマン朝にとって、甘い物こそが旨い物であり、真の贅沢だった。その伝統が今もこの街の菓子を「凶暴」と表現したくなるほどの甘さにしているのか。

私が招かれたオズトゥルク家は定年退職した夫と公証人の妻を中心とした3世代の家族。ラマダンの間は、ファミリーの家々を行き来してイフタルの食事を供し合うのが習わしだという。食卓には前述のヤプラク・ドルマスやシェルベット(香料やフルーツを入れたシロップ水)など、宮廷のメニューにつながるものも並んでいた。いずれも手間を惜しまず、時間をかけて丁寧に作られたことがわかる料理たち。「世界三大料理」のひとつと数えられるトルコ料理の礎となる精神は、こうして家庭というボトムでしっかりと守られ、継承されているのだ。僕も家族の食卓に加えてもらって、一緒にたっぷりのご馳走をいただいた。老若男女が和やかに食卓を囲むシーンを目の当たりにすると、この国の食文化は当分大丈夫だと思えた。

後日談。この取材旅行から10年近く経った2014年のある日、イスタンブルを再訪する機会があった。トランジットの都合で、6時間ほど街で過ごすことができたのだ。僕は路面電車を乗り降りして、ブルーモスクを見物したり、繁華街でトルココーヒーを飲んだりして、懐かしい街の空気を反芻した。ちょうどシリアでの内戦が激化し始めた直後のことで、ボスポラス海峡を間近に望む広場には、観光客に混じってシリア人難民の姿があった。彼らのうちの一人と少し話をした。話をしたと言っても、相手は片言の英語しか話さず、僕のほうはアラビア語がまったく理解できなかったのだが。身振り手振りを加えてなんとか理解したところによれば、そのシリア人は家族と離れ離れになって、身寄りもないトルコにやってきた。仕事もなく、少ない所持金をすり減らしながら、毎日この辺りに来ては情報収集をしている。泊まることろがあるのかどうかはわからなかったが、身なりは比較的清潔で、路上暮らしをしているようには見えなかった。手にはスーパーマーケットでもらえるようなプラスチックバッグ。中身を覗かせてもらったが、磨耗したパスポートと何枚かの紙幣といくらかの小銭が入っているだけだった。

首都アンカラやインスタンブルでテロが起こるようになるのは、それから半年ほど経った頃のことだ。観光が主産業のひとつであるトルコにとって、テロや政情不安は大きなマイナス要素だろう。トルコの、あのユニークで奥の深い食の世界を、多くの人が現地を訪ねて気軽に楽しめるよう、平和が戻ることを祈ってやまない。

※『レストラン・イスタンブル』は雑誌セブンシーズNo.209に掲載された「イスタンブル、栄華の夢を食卓に」を改題、加筆・再編集したものです。記事や写真の無断転載はご遠慮ください。(筆者)

Photographs by Hiromichi Kataoka