レストラン・イスタンブル -1-

「世界三大料理」とは、中華、フレンチ、トルコ料理の3つを指す。馴染みのある中華やフレンチと比べ、トルコ料理のことをわれわれはどのくらい知っているだろうか?

トルコ料理の精髄を求めて、イスタンブルへと向かった。

280人の料理人が働く500坪の調理場

街はおりしもイスラムの教えに則った断食、ラマダンの最中であった。断食といえども、飲食を断つのは日の出から日の入りまでのこと。日没の刻を告げるアザーン(呼びかけ歌)が街の空に響けば、人々は普段にも増して食い、かつ、飲むのだ。この時期特有の伝統料理もあり、食をテーマに旅するにはうってつけのタイミングである。

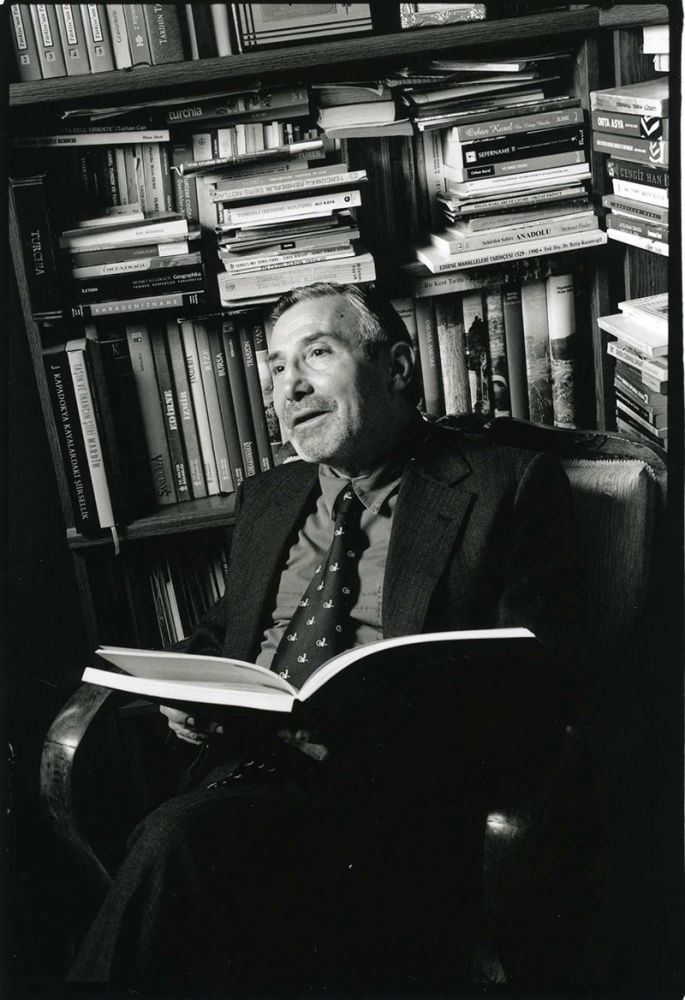

僕がまず訪ねたのは、アナトリア(小アジア=現在のトルコの国土とほぼ重なる地域)の食文化に詳しい歴史家セザイ・ギュルシェン氏の私邸だった。万巻の書物に囲まれてギュルシェン氏が待つ部屋に通されると、どろりとしたトルココーヒーとバラの香りのする小菓子が出された。米粉でつくられたこの菓子はギュルラッチといい、ラマダン明けの食事に欠かせないデザートだという。

「オスマン朝の食事はどのようなものだったのですか?」と僕は訊ねた。

「15世紀中葉、コンスタンチノープルを征服し、ビザンツ帝国を滅ぼしたメフメット2世はボスポラス海峡を見下ろす峠にトプカプ宮殿を建てます。ここには長さ90m、幅17m、床面積500坪の広大な調理場があり、16世紀半ばの資料によると、そこで20人の料理長以下、60人のコックと200人のスタッフが働いていました。内外からの賓客をもてなし、官僚や兵士に日々の食事を与えることは国家の威信をかけた大仕事だったのです」

後日、僕はトプカプ宮殿を訪ねた。屋根の上に突き出た数本の煙突が往時を偲ばせるスルタン(君主)の調理場は、現在、陶磁器や銀食器の展示室になっている。海のシルクロードを渡ってもたらされた中国・宋王朝の青磁、元王朝の染付、18世紀初頭の伊万里の大皿もある。いずれもスルタンの日々の食事に惜しげもなく使われたものだ。

ギュルシェン氏の話は続いた。

「オスマン帝国は第10代シュレイマン1世大帝の時代に絶頂期を迎え、北はハンガリー、ウクライナから南はアラブ圏の大半を版図に収め、地中海世界のほぼ4分の3を支配下に置きます。もともとアナトリアに産した羊や小麦、乳製品、多彩な野菜や果物に加え、遠く東南アジアやインドから胡椒、ナツメグ、シナモン、生姜といったスパイスが、エジプトやキプロスからは砂糖、イエメンからはコーヒーがもたらされて、帝都の食はますます多様化し、洗練されていくのです」

スルタンが2本の指で食べた料理とは?

トルコ民族のルーツは、中央アジアを故郷とする遊牧民族である。中国新疆ウイグル自治区からカスピ海東岸に至る地域には今もトルキスタン(「トルコ人の地」という意味)の地名が残る。羊肉やヨーグルトが重要な食材であることは、トルコ人の来し方を語っている。ビザンチウム、コンスタンチノープルと名を変えてきたイスタンブルは元々がヨーロッパ、アジア、アラブの人と文化と物資が交わるところ。そこに遊牧騎馬民族の野趣とイスラムの生活習慣が入り込み、スルタンの権勢が物心両面でのパトロンとなって、食をも昇華させたのである。

「スルタンの食卓はどんなものだったのでしょう?」と

僕は次なる質問をギュルシェン氏にぶつけた。

「スルタンは内廷の居室で一人で食事したようです。食事は午前11時頃と夕方の礼拝前の1日2度。料理は100人もの毒見役が金属製の器に盛って運びました。テーブルには毒見の終わった料理が何十種類も並びましたが、スルタンはいくつかの皿にしか手を出さなかったといいます。19世紀になってフォークやナイフが使われるようになるまでは、スルタンは右手の人差し指と中指の2本だけを使って食べました」

宮廷の調理場においては、たとえばなすの調理法だけで30種類もあった。また、季節と体調に合わせた医食同源の考え方も取り入れられていたとのこと。スルタンの食卓の料理と作法は「サライ(宮廷)風」として庶民の生活にも影響を与えていく。

レシピを超えて、味を際立たせるもの

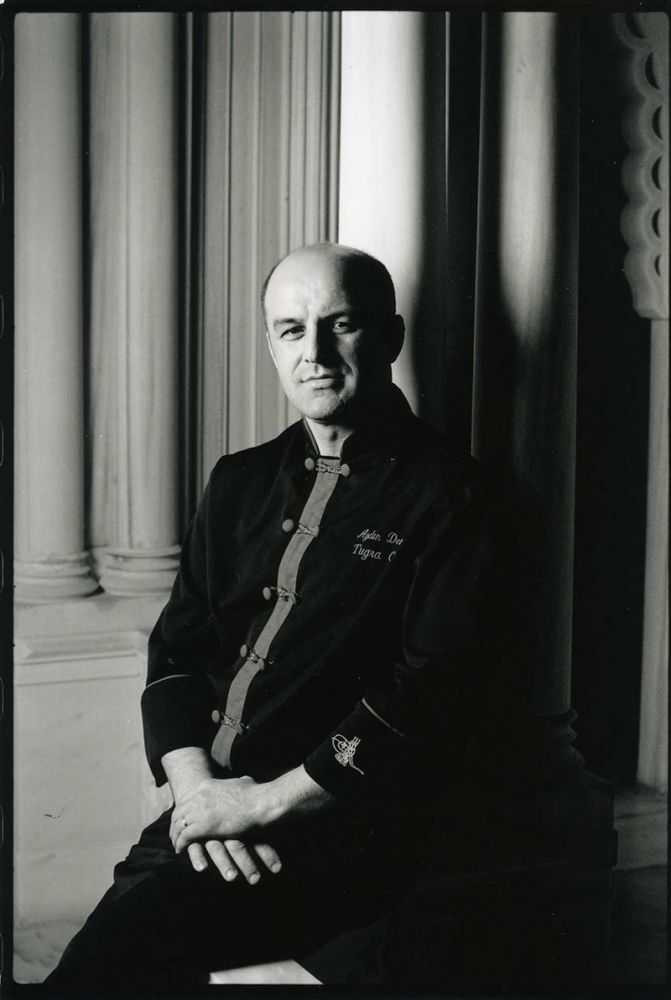

いかに「帝都に美食あり」と称えられたイスタンブルといえども、オスマン朝の絶頂期は17世紀のこと。落日の中にありながらもアフメット3世の庇護の下、享楽的な都市文化が爛熟し、帝国が最後の光を放った「チューリップ時代」ですら、今から300年近くも前のことである。「レシピは古い本を読んで学び、あとはイマジネーションで補うしかないんです」と言うオスマン料理レストラン〈トゥーラ〉のシェフ、アイドゥン・デミル氏の言葉は現実を伝えているのだろう。

たとえば、今日のトルコ料理に欠かせないトマトやカボチャや唐辛子はいずれも19世紀に新大陸から伝えらえれたものである。そんな新参の食材を、天下に名にし負うオスマン宮廷料理に使うのはいかがなものかという意見もあるだろう。しかし、元来が広く世界の食材と調理法を取り入れて旨いものをこしらえてきたのが“オットマン・キュイジーヌ(オスマン料理)”の精神だとするならば、トマトであろうが、マンゴーであろうが、どんどん取り入れてしまうことこそが本道というもの。むしろ昔ながらに重要なのは、手間を充分にかけ、気を入れて、丁寧に料理をすることなのだ。そのことは、宮廷料理にかぎらず、イスタンブルの名だたるレストラン、ロカンダ(カジュアルな料理店)、メイハネ(居酒屋)を食べ歩くうちに、確信するところとなっていった。

例を挙げるなら、ヤプラク・ドルマスという料理がある。ブドウの葉に米、玉ねぎ、松の実、干しブドウ等を包んでオリーブ油と砂糖で煮る典型的なメゼ(前菜)の一品。これはいにしえの宮廷料理であり、また今日では庶民的な食堂でも普通に出される一見素朴な料理だが、前出のデミル氏の手になるそれは、口に入れた途端にブドウの葉がむっちりと裂け、複雑な香気と甘みを持った中身が絶妙な柔らかさでもって口腔に広がる、まことにエロチックな料理だ。聞けば、この料理は客に出す前に丸一日おいて味を馴染ませるのだそうだ。もちろん、オリーブ油をはじめとする素材の、充分に吟味されたクオリティもあるのだろうが、それを生かす「手間」と「気」に僕は宮廷料理の奥深さと「世界三大料理」の精髄を見たのだった。

(つづく)

Photographs by Hiromichi Kataoka