魂のボーダーへ

La Frontera d’Espiritu

-1-

ドナルド・トランプが「メキシコとの国境にグレート・ウォール(万里の長城)を築く。その代金はもちろんメキシコ人に払わせる」と発言して物議を醸したことは記憶に新しい。あんなことを口走っても、ぬけぬけとアメリカ次期大統領選の共和党代表候補になってしまうのだから、アメリカ合衆国という国はおかしな国だ。しかし、今日お話ししたいのは、アメリカのことではなく、「壁の向こう」になるかもしれないメキシコのことだ。

かつて僕はアメリカとメキシコの国境を流れるリオ・グランデの河岸を訪ねたことがある。そこにはモハードと呼ばれる人たちがいた。モハード(濡れた人)とはメキシコからアメリカへ越境する人々を指す俗語で、英語ではウエット・バック(wet back=濡れた背中)と言う。米墨国境は全長約3200kmあるが、そのうちの東側半分は大河リオ・グランデが国境になっている。「濡れた」という形容は文字通り、体と衣服を濡らし、命がけで川を渡っていく彼らの姿を表しているのだ。真昼間だというのに、僕の目の前でリオ・グランデを渡ろうとする男がいた。スーパーマーケットのビニール袋に着替えを入れたものを頭上に掲げ、胸高くらいの深さの流れを、男は泳ぐでもなく、バシャバシャと歩いて渡って行く。聞けば、アメリカ側にガールフレンドがいて、ときどきそうやって越境してデートしているのだそうだ。国境警察に見つかったら射殺されかねない愚行である。

ジャック・ニコルソンが主演した映画『ボーダー』では、モハードたちと彼らを追う国境警察の姿がリアルに描かれていた。モハードの越境を斡旋する闇業者は“コヨーテ”、渡し守は“ポジェロ(鶏)”と呼ばれる。希望に向かい、命を張って川を渡っていくモハードは人々に一目置かれる存在だという。

じつはモハードの何割かはメキシコ人ではない。メキシコの南端にはもうひとつ国境があり、グアテマラと国境を接している。さらに南にはホンジュラス、ニカラグアといった貧しい国々が連なっている。それらの国の人々がメキシコを経由して川に入り、背中を濡らすというわけだ。

メキシコは物理的にもボーダーの国だが、精神的なボーダーをも人々が行き来する土地柄である。ここから先は、そちらの現場を見に行った旅の話をすることにしよう。

幻覚サボテンを求めて旅する民

カーオーディオでライ・クーダーの『バップ・ティル・ユー・ドロップ』と『パリ・テキサス』を交互に何回も何回も聴きながら、僕らはハイウェイを南下していた。メキシコ北部の中心都市モンテレイを出てから4時間、道の両側はパルマ・チナ(中国椰子)という奇妙な名前のサボテンが大道芸人のパントマイムのような格好で点在するだけの、荒くれた砂漠が延々と続いている。

ハイウェイを降りて、一般道に入る。パルマ・チナに変わって、ここいらではオルガノスやマゲイがたくさん生えている。馬鹿でかい観葉植物園のような平原の彼方に、巨大コウモリが翼を畳みそこねたような形をした山が見え始める。あの山の上が「聖地」なのかもしれない──。

僕らはレアル・デ・カトルセという山間の村を目指していた。そこから馬に乗り換えて、さらに数時間行けば、ウィチョル族の聖地ウィリクタにたどり着くことができるはずだった。

ウィチョル族は、メキシコ西部、西シエラマドレ山脈の山懐に暮らす先住民で、現代に至るまでほとんど純血を貫き、独自の言語と信仰とライフスタイルを守りつづけている人々である。聖地ウィリクタは、彼らが16世紀にスペイン人たちに追われて移住を強いられるまで、太古の昔から暮らしていたホームグラウンドであり、彼らの儀礼と精神性の中心であるペヨーテ(幻覚作用のあるサボテン)の自生する場所である。年に一度、マラカメと呼ばれるシャーマン(呪術師)が8〜12人の男たちを率いて、ウィリクタへ巡礼の旅に出る。ハリスコ州北部にある、彼らの現在の居住地から聖地までは約400キロメートル。全行程43日間に及ぶタフな道行きである。巡礼の主たる目的はペヨーテの採集。ウィチョルの人々は言う、「ウィリクタではすべてが統合されてひとつになる。ペヨーテを食べると、神々と共に歩むことができる」と。彼らはペヨーテの力を借りて、聖と俗のボーダーを越える術を知っているのだ。採集したペヨーテは乾燥させて持ち帰り、セレモニーや病気の治療に用いる。マラカメはペヨーテによる変性意識の中で、トウモロコシの種まきや収穫の時期、鹿をどこで狩ればよいかを神に訊ね、その答えを人々に伝えるという。

波乱の歴史を秘めた“天空都市”

瓦礫を敷き詰めただけの急峻な坂道を30分ばかり上がると、〈レアル・デ・カトルセ〉と書かれたアーチが見えてくる。そこから細くて暗くて頼りない感じのトンネルが2キロメートル余り続いて、その先にようやく人口約1000人の村が姿を現わす。

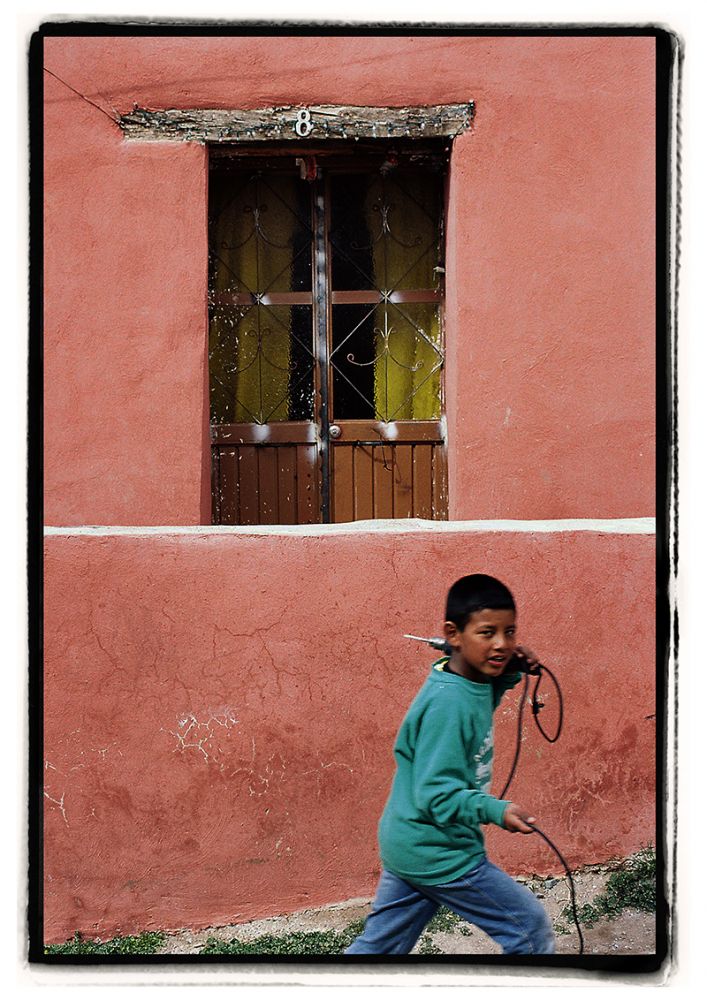

標高2756メートル。くだんのトンネルが俗世との間を隔てていることもあって、教会を中心とする300メートル四方ほどの村はさながらファンタジーの中の天空都市だ。道も家々も石と瓦礫とでできている。坂が多く、馬とロバがこの村の主要な交通手段。極めつきの僻地にしては珍しく、村にはあらゆる世代の人々がバランスよく暮らしているようだ。

この村ができたのは18世紀初頭のこと。レアル・デ・カトルセとは「14の真実」という意味だ。14人のスペイン兵が地元の先住民に殺されたことに由来するという。銀の採掘場として繁栄し、19世紀末の最盛期には村の人口30000人を数えた。しかし、メキシコ革命(1910年)の頃には銀の採掘量も激減し、村はゴーストタウンと化す。同じ頃、盗賊がこの村に逃げ込み、村人たちを追い出したという逸話もある。その後、ゆるやかに住民が戻り、ここ数年は、村の美しさに惚れ込んだボヘミアンやアーティストが欧米からやってきて住み着き、ホテルやカフェを経営したり、アトリエを構えたりしている。2000年には、映画『メキシカン』の撮影クルーとキャストが村にやって来た。ブラッド・ピットとジュリア・ロバーツが主演したこの映画自体はひどい出来だったが、村の名は映画のお陰で広く知られるところとなった。よそ者や映画がやって来ても、村がそれほど俗化しなかったのは、ひとえにこの場所へのアプローチの困難さの手柄と言えるだろう。

ジュリア・ロバーツも泊まったというホテル・ルイナス・デル・レアルにわれわれも宿を取った。石積みの壁に年季の入った梁。テレビも電話もない客室は村の風情をうまく受け継いで落ち着いている。窓を開けると、高地の午後のキーンと冴えた空気が流れ込んできた。人工的な音はなにひとつ聞こえない。静寂を破って教会の鐘が祈りの時刻を告げた。

翌日早朝に聖地を目指すことにして、その日は早めに休むことにした。どのみち、村には夜の楽しみと呼ぶべきものなどひとつもないのだ。夕食のあと、テキーラを少しだけ飲んだら、ものすごく酔いが回って、眠りの国の魔物が襲いかかっていた──。

(つづく)

Photographs by Takahito Shinomiya